Mario

2013-12-23 20:35

Buonasera,

questo pigmento inorganico, di un splendido rosso tendente all'arancione, è conosciuto fin dall'antichità e veniva ottenuto macinando finemente il minerale omonimo. La rarità e la difficoltà nel reperirlo sufficientemente puro lo rendevano molto costoso, cosicché il suo uso era limitato alla tecnica pittorica e decorativa di pregio.

Ha grande potere coprente e colorante, tanto più quanto è macinato finemente. La sua stabilità nel tempo pare che dipenda moltissimo dalla sua purezza. Dato il suo costo, veniva frequentemente adulterato e questo contribuiva alla sua instabilità, con il risultato di un incupimento progressivo e inesorabile. Era inoltre poco compatibile con parecchi pigmenti dell'epoca, e per questo motivo si tendeva ad impiegarlo da solo.

Delle sue qualità è memorabile la descrizione che ne fa il Cennino Cennini nel suo "Il libro dell'arte" stilato sulla fine del XIV secolo: ... è un colore che si fa per alchimia, lavorato per lambicco; del quale, perché sarebbe troppo longo a porre nel mio dire ogni modo e ricetta, lascio stare. La ragione? perché, se ti vorrai affaticare, ne troverrai assai ricette, e spezialmente pigliando amistà di frati. Ma io ti consiglio, perché non perda tempo nelle molte svariazion di pratiche, pigli pur di quel che truovi da’ speziali per lo tuo denaro: e voglio insegnare a comperallo e cognoscere il buon cinabro. Compera sempre cinabro intero, e non pesto né macinato. La ragion: che le più volte si froda o co minio o co matton pesto. Guarda la pezza intera del cinabro; e dov’è in maggior altezza el tiglio, più disteso e dilicato, questo è il migliore. Allora questo metti in sulla prìa detto di sopra, macinandolo con acqua chiara, quanto più puoi; che se il macinassi ogni dì persino a venti anni, sempre sarebbe migliore e più perfetto. Questo color richiede più tempere, secondo i luoghi dove l’hai a adoperare, che più innanzi ne tratteremo ed avviserotti dove è più suo luogo. Ma tieni a mente, che la natura sua non è di vedere aria, ma più sostiene in tavola che in muro; perocché per lunghezza di tempo, stando all’aria, vien nero quando è lavorato e messo in muro.

Forse il pittore che maggiormente lo usò con somma maestria fu il fiammingo Rubens con le sue famose "velature" dove usava pennelli morbidissimi e pitture assai liquide.

Contrariamente a quanto si pensa, il cosiddetto rosso pompeiano non lo contiene affatto. Quello che oggi si può ammirare sulle pareti delle ville romane di Pompei è in realtà un'alterazione termica delle pitture a base di ocra gialla causata dalla nube piroclastica che distrusse la città.

La preparazione del cinabro artificiale può seguire due vie. Una è quella per via secca, in pratica si scalda ad elevata temperatura del solfuro di mercurio in storte e se ne raccoglie il prodotto che sublima dopo averlo condensato in una tubazione laterale raffreddata. Motivi ambientali e di sicurezza sconsigliano vivamente l'impiego di questa tecnica. Rimane allora la via umida che mi accingo a descrivervi.

Va detto che molti tra coloro che hanno tentato la sintesi sono andati incontro a delusione ottenendo un prodotto di qualità scadente.

In rete si trovano alcune ricette ma sono più un copia e incolla di metodiche pubblicate in passato e mai testate veramente.

Il mio approccio è stato quello di copiare quanto la natura ha fatto nel corso dei millenni. Infatti il cinabro naturale è il risultato della decomposizione di acque termali alcaline/solfidriche che, una volta risalite in prossimità della superficie, rilasciavano ciò che avevano dissolto in profondità.

La prima cosa da fare è preparare del solfuro di mercurio detto anche etiope minerale per via del suo colore nerastro.

Allo scopo si mettono in un mortaio di porcellana o vetro 50 g di mercurio e 20 g di solfo in cristalli macinati. Poi si tritura il tutto a mano con un pestello.

Ci vuole molta pazienza e voglia, visto che l'operazione può durare alcune ore. Con il procedere dell'operazione la miscela assumerà un colore sempre più scuro, fino a diventare nera. L'operazione terminerà quando tutto il mercurio avrà reagito con lo zolfo.

Durante tutto il processo è indispensabile prendere precauzioni affinché la polvere fine che si sprigiona non contamini l'ambiente circostante o che venga inalata.

Ecco l'aspetto del prodotto ottenuto:

La seconda fase richiede l'impiego di un contenitore a chiusura ermetica di elevata resistenza chimica e che sia nel contempo trasparente o traslucido. L'unica cosa che ho trovato adatta allo scopo è un contenitore cilindrico a pareti spesse con tappo a vite in PFA da 100 mL.

Lo si riempie con l'etiope minerale appena preparata, si aggiunge una soluzione di idrossido di potassio (13 g di KOH + 75 g di acqua) e un'ancoretta magnetica.

Si pone il tutto su bagnomaria bollente per diverse ore, mantenendo una buona agitazione fino a che appaia ben evidente il colore rosso del cinabro.

Si lascia raffreddare a temperatura ambiente, poscia si trasferisce il liquido con il precipitato in un beker di vetro borosilicato.

Dovrebbe apparire così:

Si continua filtrando il tutto in un Gooch con setto poroso in vetro sinterizzato lavando bene il precipitato con acqua calda e poi con alcole etilico fino ad aver un filtrato incolore.

Si fa infine seccare il cinabro intorno ai 50 °C.

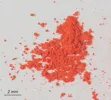

Qui lo vediamo in paio di immagini:

Termino con la stesura delle reazioni chimiche coinvolte:

Hg + S (in eccesso) ==> HgS + eccesso di zolfo

l'eccesso di zolfo, in presenza di idrossidi alcalini forma:

4S + 6KOH ==> K2S2O3 + 2K2S + 3H2O

Il solfuro di potassio porta in soluzione il solfuro di mercurio:

HgS + K2S ==> K2HgS2

il quale ha forte tendenza a decomporsi per idrolisi:

K2HgS2 + H2O ==> HgS (cinabro) + KHS + KOH

saluti

Mario

I seguenti utenti ringraziano Mario per questo messaggio: al-ham-bic, ohilà, Dott.MorenoZolghetti, -Sandro-, Rusty, quimico, MaXiMo, TrevizeGolanCz, Roberto, TETSU, fosgene, Max Fritz, luigi_67, zodd01